脳神経外科

脳神経外科

頭痛、めまい、頭部外傷、顔面・手足の麻痺やしびれ、言語障害、認知症などの患者さんの診断・治療を行っておりますので、お気軽に受診してください。

当院の外来の特徴は、緊急性の高い疾患を見逃さないように、受診当日にCT/MRI等の診断機器を用い迅速に診断を行なっております。検査の都合上、早めの診察時間(午前午後いずれも)に受診されるようお願いいたします。

また、緊急治療が必要な患者さんが受診された場合には、即座に当院で入院の上治療開始することができます。

脳神経外科は脳外科とも呼ばれ、脳・脊髄・神経を専門に診断/治療する診療科です。脳卒中といわれる脳血管障害、転倒による頭部外傷、脳腫瘍などの診察・手術を行います。手術は大きく分けて開頭手術と血管内治療の2つがあります。

例えば頭痛、吐き気、転んで頭をぶつけてしまった、なんだが喋りづらい気がするなどの日常的な症状やできごと、気付きが診察のきっかけとなります。 時には命に関わることもありえますので、気になる事がある際はまず、当院へご連絡下さい。

当院で行っている手術

開頭手術

当院では、福島孝徳先生を中心とし、佐々木裕亮医師とともに脳動脈瘤、脳梗塞に対するバイパス術、良性腫瘍(髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫、類上皮腫等)、悪性腫瘍(悪性神経膠腫、膠芽腫、転移性脳腫瘍)、高難度の頭蓋底腫瘍(軟骨肉腫、類上皮腫)、三叉神経痛、片側顔面痙攣、舌咽神経痛に対しての治療を行なっております。

特に大半の手術を鍵穴手術という手法で手術をしており、できる限り小さな傷、小さな開頭で安全に手術を行っております。(→鍵穴手術の説明についてはこちらhttp://dr-fukushima.com/operation)

また、当院における99%の手術を無剃毛、つまり髪の毛を剃ったりせず、髪の毛があるままの状態で手術を行っております。部分剃毛する施設は多いと思いますが、全く剃毛せずに手術を行う施設は、関東圏にはほぼありません。このようにすることで、退院後すぐに日常生活に戻ることが可能ですし、骨の形成等美容面に関しても脳外科医として丁寧に綺麗に手術を行っております。

脳動脈瘤

脳動脈瘤 詳細

脳の血管の一部が膨らむ病気で、脳動脈瘤はくも膜下出血の原因となります。

くも膜下出血は、約60-70%の確率で、死亡に至ったり、寝たきりになってしまう病気です。

最近は、破裂する前に発見することが大切であり、そのために脳ドックを推奨しております。脳動脈瘤の発見は、脳ドックの最大の目的と言って過言ではありません。

脳ドックで発見されたり、偶然検査したMR検査で脳動脈瘤を指摘された場合は、大きさと形、脳動脈瘤の部位によって治療方法を検討します。

治療方法としては、カテーテルによるコイル塞栓術と開頭手術によるクリッピング術があります。世界的にはカテーテルによる治療が主流であり、当院でも小澤副院長を中心とするチームが取り組んでおりますが、動脈瘤の形状によっては、カテーテル治療が困難な場合もあります。そのような脳動脈瘤に対しては、開頭し、直接脳動脈瘤を確認し、動脈瘤に血流が入らないように動脈瘤の根本に小さなクリップを行います。

代表例をご紹介します。

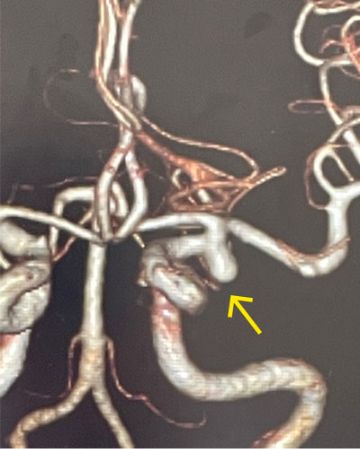

脳ドックで発見された左内頸動脈と後交通動脈の分岐部から発生した動脈瘤の方です。

下図は、造影剤を使用した頭部CT検査の結果です。黄矢印の位置に動脈瘤(血管の膨らみ)を認めます。

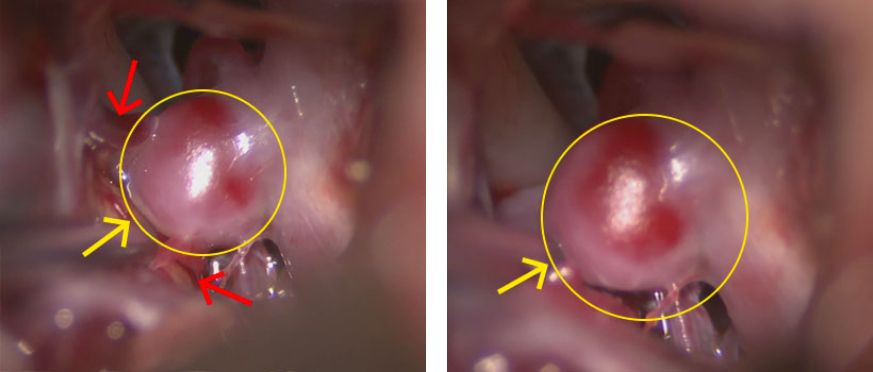

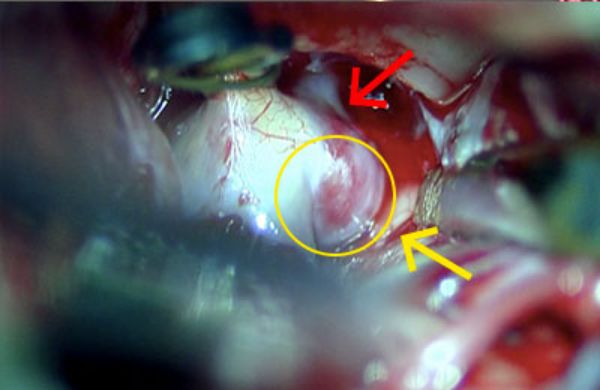

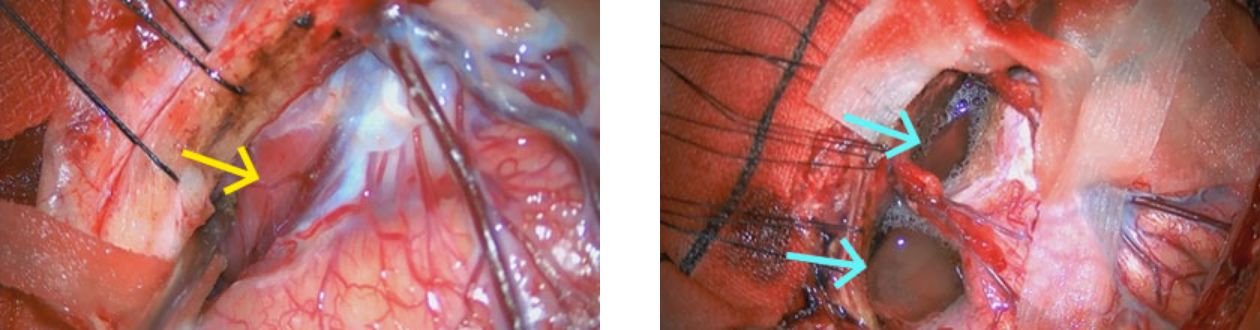

黄色矢印で示したのが、脳動脈瘤そのものです。周囲に細い血管が付着しているのがわかります(赤矢印)。丁寧な操作で、動脈瘤に付着している血管を全て剥がします。このような操作を行うことで、脳梗塞などの合併症を防ぎます。

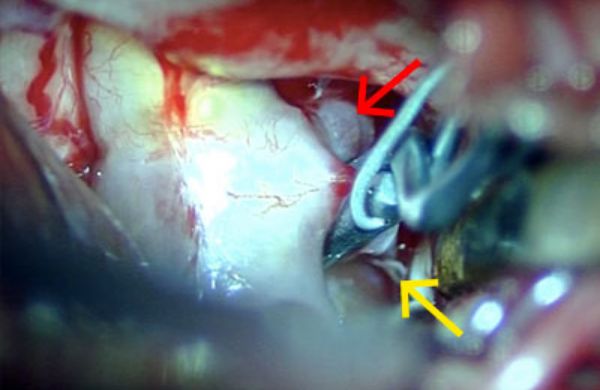

下の写真は、ちょうどクリップを行なった状態です(黄色矢印)

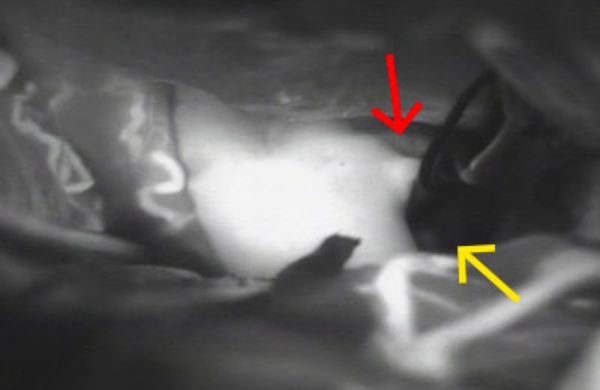

特殊な薬剤を注射し、特殊なライトを照てることで、動脈瘤の血流が遮断され(黒くなっている水色矢印)、さらに周囲の重要な血管の血流が保たれていることがわかります(赤矢印)。

この時、髪の毛の生え際から外側を切開し、できる限り傷が目立たないようにします。

茶色の消毒液が付いている部位が切開している部位ですが、抜糸直後でも傷が目立ちません。

くも膜下出血

くも膜下出血 詳細

次の患者さんはくも膜下出血の方です。

お仕事中に、頭痛と嘔気を自覚され、当院の外来を受診された方です。

ほとんどのくも膜下出血の患者様は、頭痛の後に意識障害を認めるので、救急車で搬送されることが多いですが、今回の場合のように、歩いて外来受診されることもあります。このような経験からも嘔気を伴うような頭痛は、注意する必要があります。

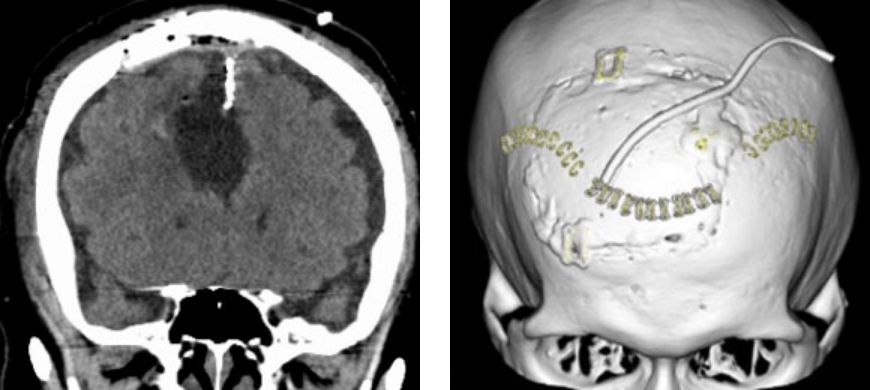

くも膜下出血を疑った際は、まず頭部CT検査を行います。左下図は、典型的なくも膜下出血の画像です。黄矢印の部位がくも膜下出血です。原因を調べるために、造影剤を使用したCTを行いました。(中央、右下図)血管からの膨らみを認めます。

この患者さんは緊急開頭クリッピング術を行いました。

術中画像ですが、左下図は、脳動脈瘤を確認した段階です。黄矢印は脳動脈瘤そのものです。周囲に出血があり、動脈瘤が破裂したことを示します。赤矢印は動脈瘤の根本から出ている重要な血管です。

下図は、動脈瘤にクリップした直後の状態です。黄矢印の部位の動脈瘤は消失しており、赤矢印の部位の重要な血管は、温存されております。

特殊な薬剤を投与し、さらに特殊なライトを照射することで、視覚的に動脈瘤が消失し(黄矢印)、重要な血管が温存されていること(赤矢印)を確認しております。

術後数日経過した頭部CT検査ですが、黄矢印の位置のくも膜下出血は消失しています。

造影剤の使用した頭部CT検査でも、動脈瘤が消失したことを確認しております。(中央の黄矢印)右下図は、開頭した部位を示しています。

くも膜下出血の手術は、基本的に緊急手術であり、剃毛することがほぼ99%ですが、当院では、くも膜下出血の治療後の生活も考え、無剃毛で手術させて頂いております。黄矢印が皮膚切開部ですが、ほとんど目立ちません。

脳腫瘍

髄膜腫

髄膜腫 詳細

脳腫瘍の中で、最も頻度の多い良性腫瘍です。この診断を受けても、まず安心して頂きたいことは、90%以上の確率で良性腫瘍であるということです。症状が出現してから発見される髄膜腫は、かなりの大きさになっていることが多く、症状も出現しているため、手術を受けられる方が多いと思います。問題は、症状がない状態で発見された髄膜腫に対する治療です。病院やクリニックを受診し、たまたま受けた MR検査で髄膜腫を指摘された場合です。腫瘍が小さい場合は、多くの病院で経過観察の方針となります。しかし我々のチームは、症状が出現していないと理由での経過観察は勧めておりません。手術を行う立場の脳外科医にとっては、腫瘍ができるだけ小さな時期に摘出してしまう方が、傷も小さく合併症のリスクもできるだけ小さくできるからです。腫瘍が大きくなってからだと、周囲の正常の組織を巻き込み合併症のリスクは高くなり、腫瘍が大きくなればなるほど傷も大きくなります。『腫瘍はまだ大きくなっていないので、手術は必要ありませんよ』という言葉は、耳には優しい言葉ですが、本質は、『合併症のリスクが高くなるのを待ちましょう、傷も大きくなっていくのを待ちましょう』ということなのです。

もちろん、小さな1cm以下の腫瘍への手術を勧めているわけではありません。髄膜腫のような手術が第1選択となるような疾患は、手術する脳外科医が、画像をフォローし適切な手術時期を決めることが大切だと考えております。

代表例を示します。

腰痛の精査でたまたま検査したMR検査で発見された髄膜腫の方です。

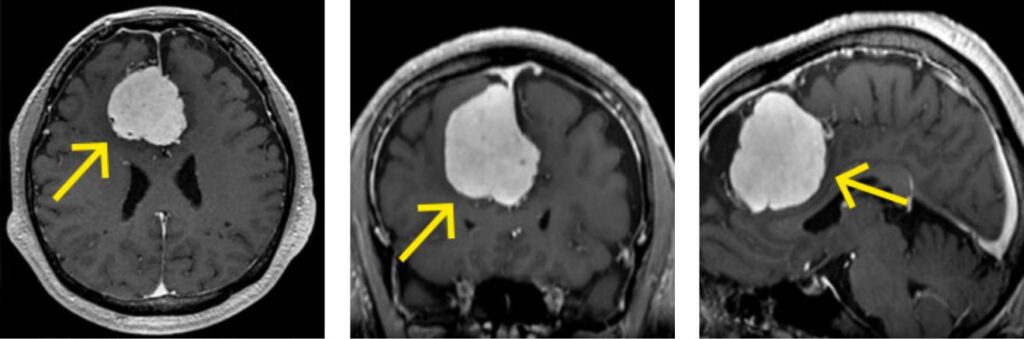

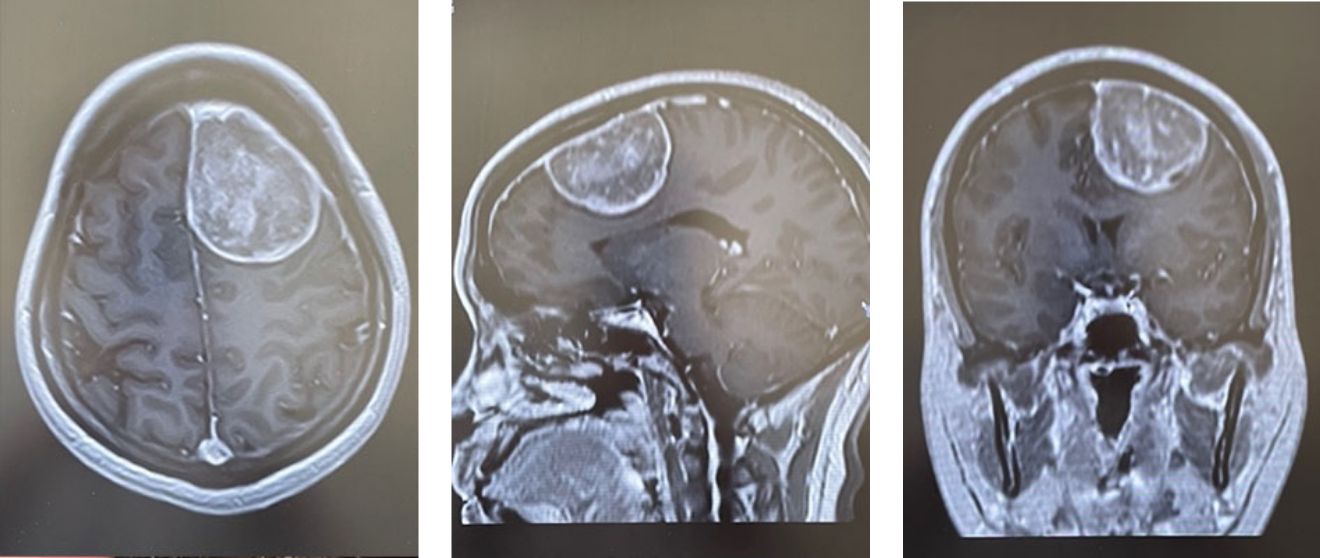

前頭葉の中心に白く見えるものが髄膜腫です。(黄色矢印)

造影剤を使用したMR検査でこのように明瞭に撮影できます。かなり大きな腫瘍ですが、ほぼ症状がない状態で発見されました。

この大きさの腫瘍は、症状がなくても、できるだけ早期の手術が必要になります。

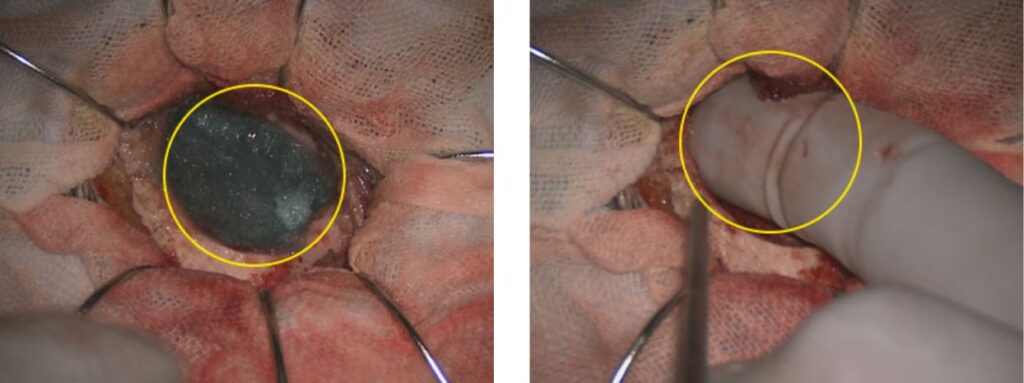

実際の術中写真です。

左の写真での、黄色矢印の部位が髄膜腫で、緑矢印が正常脳です。約1cm程度の隙間から4cm以上の腫瘍を摘出します。右の写真は摘出後の写真です。髄膜腫がなくなり空間ができています。(水色矢印)

この大きさになると比較的大きな皮膚切開になりますが、無剃毛ですので、術後すぐに社会復帰可能です。腫瘍を摘出した部位が空洞になっておりますが、徐々に脳も元の位置に戻ります。特に問題なく、元の生活に戻られております。

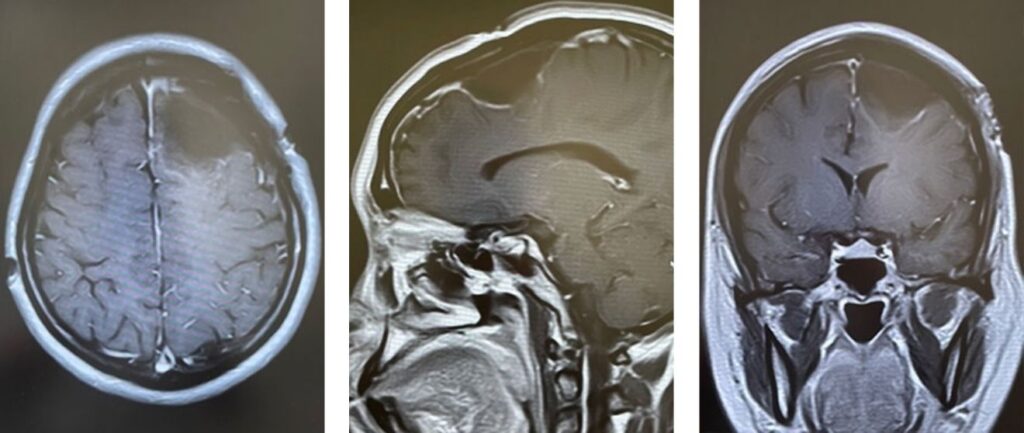

この方も脳ドックで発見された方です。やはりこの程度まで時折頭痛は自覚されておりましたが、脳ドックで検査し、かなりの大きさになった髄膜腫です。

このような大きさの腫瘍でも最低限の大きさしか皮膚切開を行いません。通常でしたら、6時間以上かかるような手術ですが、当院では、丁寧に迅速な手術を心がけており、3時間程度で手術終了しております。術後もMRI検査上全摘出できており、特に症状も問題なく、日常生活に戻られております。

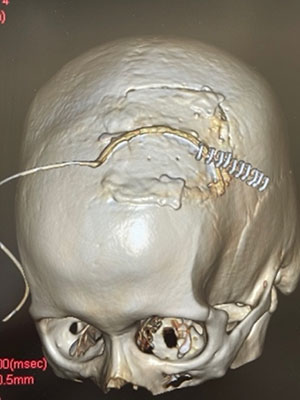

術後の頭部CT検査の画像です。開頭した骨を戻した際に、周囲の骨との間に必ず隙間ができてしまします。そのままにしてしまうと術後、皮膚の上から触れた時に、段差ができてしまい美容的に良くない状態になります。当院では、その隙間を骨セメントで埋めることで、美容的にも美しい状態を目指した手術を心がけております。

聴神経鞘腫

聴神経鞘腫 詳細

聴神経(特に前庭神経)から発生した腫瘍です。内耳道という神経が走行している部位には、前庭神経(体のバランス感覚に関わる神経)、蝸牛神経(聴力の関わる神経)、顔面神経(顔の動きに関わる神経)が走行しています。この神経の中で、前庭神経が腫瘍化したものが聴神経鞘腫であり、この腫瘍が蝸牛神経を圧迫し聴力低下の原因となります。

この腫瘍が、耳鳴り、聴力低下やめまい、ふらつきを自覚することが多く、ある程度症状が進行した状態で発見された場合は、腫瘍自体大きくなっていることが多く、診断された時点で手術を勧められることが多いです。また近年では脳ドックの発展とともに、無症状で発見される小さな聴神経鞘腫も増えてきました。聴力が問題ない状態ですと、ほとんどの施設では経過観察の方針となることが多いです。また、近年の放射線治療の革新により定位放射線治療を勧められるケースもあります。我々のチームは、聴神経鞘腫が発見された段階で、内耳道内に限局している腫瘍であっても、基本的には聴力温存を目的とした手術を提案しております。小さな腫瘍で聴力温存を目的とした手術の場合、鍵穴手術が可能となります。また聴力が残せるかどうかは耳鼻科的な聴力検査が重要となりますので、術前に聴力検査を受けて頂き評価させて頂きます。客観的評価にて聴力が消失、ほぼ聞こえていない状態の場合は、聴力温存を期待する手術は難しく、全摘出を目指した手術をご提案させて頂いております。この聴神経鞘腫の治療は、聴力が残っているかどうか、大きさが大きいか小さいかによって治療方針が異なります。患者様ごとにこの病気への向き合い方、生活背景は異なりますし、どのような症状が出現しているか、腫瘍の大きさも患者様ごとに異なります。また治療方針としても、基本的には、手術、経過観察、定位放射線治療の3通りですが、いつ手術するのか、聴力温存できるのかできないのかと選択肢があり、できる限りそれぞれの患者様にあった治療を提案させて頂きたいと思っております。

類上皮腫

類上皮腫 詳細

非常に稀な腫瘍ですが、当院では手術を行なっております。

この腫瘍は、脳幹周囲の隙間という隙間にゆっくりと広がっていく腫瘍です。ゆっくりと広がっていく腫瘍ですので、なかなか症状が出現しません。ほとんどの患者さんが、たまたまMRI検査を行い、診断されます。

顔面痙攣

顔面痙攣 詳細

お顔の片側が、ピクピクする病気です。目の周りのピクつきから始まることが多く、時間がたつにつれて、頬や口角にもピクつきが広がります。症状がひどい場合は、目を開けることができず、日常生活に支障をきたすことがあります。顔面がピクつく原因は、色々とありますが、ボトックス注射が治療の第1選択になります。ボトックス注射に関しては、別の項目で詳細を説明しております。ここでは、特に片側顔面痙攣について説明します。症状の原因としては、顔面神経に血管が接触して生じる病気です。治療としては、まずボトックス治療が開始されます。ただ、ボトックス治療は、根本治療ではなく、対症療法(症状を緩和される治療)ですので、治癒することはありません。手術治療を行うまでの、待機的な治療と考えております。なかなか手術の説明を聞いても手術に対する恐怖心や不安感などで踏み切れないこともあると思います。ボトックス治療は、手術程のリスクはないと思いますが、弊害もあります。10数回以上ボトックスを投与すると、顔面麻痺が軽度出現することがあり、その後に手術を受けられて痙攣が消失した状態になっても、お顔の表情が痙攣を発症する前と少し変化することがあります。我々の方針としては、片側顔面痙攣の方は、ボトックス注射で治療を開始しますが、『ボトックス治療を10回行うまでに手術治療を検討しましょう』と説明しております。

当院での片側顔面痙攣に対する治療は、福島孝徳先生が確立した鍵穴手術で行っております。皮膚の切開も5cm以下であり、500円玉サイズの穴から手術を行います。

実際の手術例を示します。

50代の男性の方で、2年前から顔面痙攣を自覚されておりました。症状が強くなってきたため、手術を希望されました。

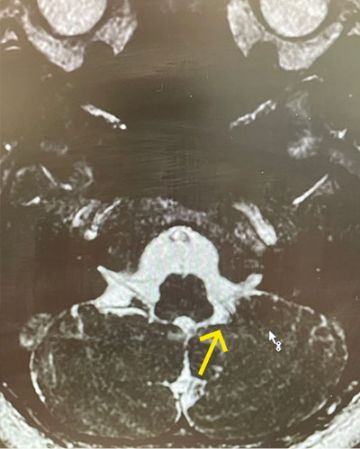

診断は、MRI検査を行います。脳幹と顔面神経の境界の部位に、前下小脳動脈という血管が接触していることを確認しました。

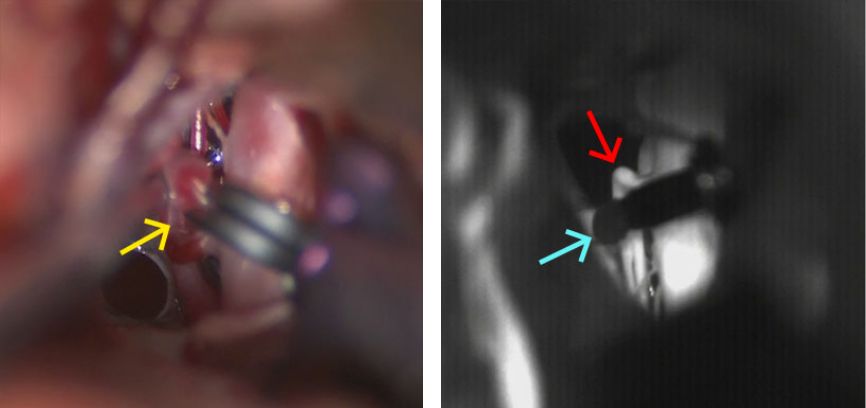

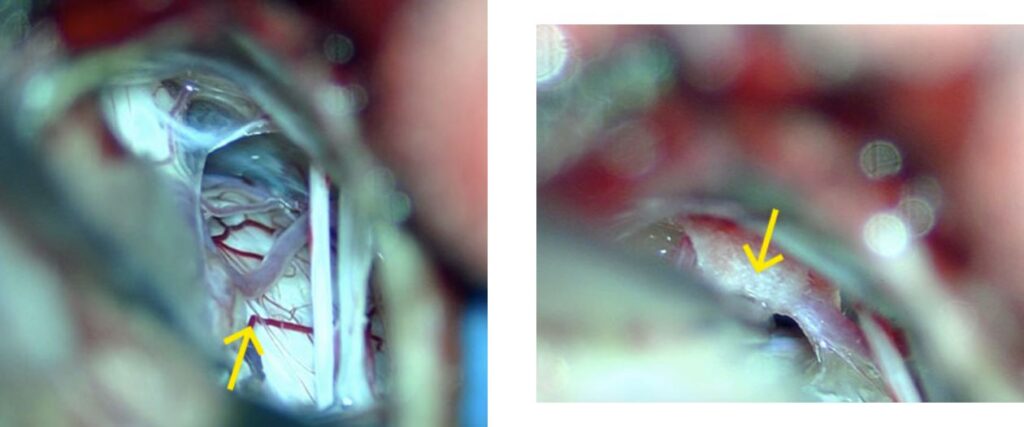

実際の手術の写真です。左写真の黄矢印の部位が、血管が顔面神経と脳幹の境界に接している状態です。右写真は、血管にTeflon(黄丸)という繊維性のテープを巻き付けて移動させている状態です。下の写真は、黄矢印が開頭した部位であり、人差し指の頭程度の大きさしかないことがわかります。

無剃毛で手術しており、下の写真は抜糸直後の写真ですが、術後の傷(黄矢印)もほぼ目立ちませんので、すぐに社会復帰可能です。

顔面痙攣(がんめんけいれん)

顔面痙攣(がんめんけいれん) 詳細

顔面痙攣(正確には片側顔面痙攣といいます)とは顔の半分が自分の意志とは関係なくピクピクとけいれんする疾患です。

これは顔面神経の不随意な興奮によってその支配筋(眼輪筋、口輪筋、頬筋等)が発作性、反復性に収縮することによって生じます。中年の女性に多く、片側の眼の周囲(特に下眼瞼部筋)から始まり、徐々に口元へと広がっていきます。精神的緊張、ストレス、疲労、顔面筋の運動などで誘発されることが多いようです。はじめは眼の周りのピクつきだけであったものが、数ヶ月から数年の経過で症状が進行していき、頬から口元へと痙攣の範囲も徐々に広がっていくことが多いです。症状の進んだ患者さんでは顔だけでなくあごの下の筋肉(広頚筋)までも痙攣してきます。また痙攣の起きる頻度も徐々に高くなり四六時中痙攣している患者さんもいらっしゃいます。顔面痙攣が長期間にわたる患者さんでは、けいれんの収まっているときに同側の顔面麻痺(鼻唇溝;ほうれい線が消え口元が垂れる)がみられることもあります。この症状がもとで人前に出るのが億劫になったり、その結果転職せざるを得なくなったり(特に営業の方)、またマスクなしでは外出することが出来なくなったという方もいらっしゃいます。

顔面痙攣の主な原因

顔面痙攣の主な原因 詳細

顔面痙攣の主な原因は「頭蓋内血管による顔面神経の圧迫」によるものです。圧迫部位は頭の中心にある脳幹(多くの脳神経が出入りし、大脳や小脳と脊髄を結ぶ生命維持にとって大切な部分)から顔面神経が分岐した直後の顔面神経根出口領域(root exit zone; REZ)と呼ばれる部分です。この部分に圧迫血管の拍動が伝わり顔面神経が「異常興奮」するため、その支配筋である顔面の筋肉が本人の意思とは関係なく(不随意に)収縮を繰り返してしまいます。

他の原因としては脳幹周囲にできた脳腫瘍や脳動静脈奇形、脳動脈瘤による顔面神経の圧迫、その他耳下腺腫瘍、多発性硬化症、Chiari I型奇形等種々の病態によって生じるといわれていますが非常に稀です。また末梢性顔面神経麻痺(ベル麻痺)後に生じることもあります

顔面痙攣の診断

顔面痙攣の診断 詳細

脳神経外科、神経内科の専門医による診断が必要になります。顔面痙攣は明らかで分かりやすい症状ですがそもそも顔面痙攣が治療可能である疾患であることすら御存知ない方もいらっしゃいます。最長で20年間顔面痙攣を(病気と知らずに)放置しておられた患者さんもいらっしゃいました。診断には診察に加え頭部MRI(強力な磁石でできた筒に中に入ります。磁気を用いて頭蓋内の断層写真が撮影できます。放射線被爆は一切ありません)で顔面神経周囲に並走したりまたはループを形成する血管を確認することが必須です(非常に稀ですが脳腫瘍による圧迫がみつかることもあります)。これらが顔面神経の根元やその周囲の脳幹に圧迫しているようであれば症状と合わせほぼ診断確定となりますがそれでもまだ100%確定とはいえません。これらの神経や血管はその直径が1mm前後のものですので実際に圧迫があるかどうかは手術で直接確認できるまでは証明することはできません。顔面痙攣がみられたから即手術というわけではありません。治療をどうやって選ぶかについては診断を確定したうえで患者さんの訴え、症状の程度、発症からの期間、健康状態、年齢等を総合的に考慮して決定します。顔面痙攣に対する治療選択の明確な基準はありませんが一般的にはまず薬物療法、ボツリヌス菌の注射、それでも症状進行が見られる場合に手術といった流れになることが多いようです発症から間もない、もしくは症状が軽度であればまず頭部MRIにて他の疾患がないことを確認したうえで慎重に経過観察を行います。顔面痙攣を適応症とする内服薬はなく、一般的に内服薬の効果は乏しいことが多いですが中には効果がみられる方もいらっしゃいます。カルバマゼピン、クロナゼパム、ガバペンといった抗痙攣薬やビタミンB12製剤を投与することが多いです。

手術は希望しないが一時的にでも痙攣を止めたいという方にはボツリヌス毒素療法という選択肢があります。これはA型ボツリヌス毒素製剤(商品名:ボトックス)を痙攣の起きている顔面筋に数カ所に分けて注射し、顔面筋を麻痺させる(神経筋接合部に作用します)ことで効果を期待します。有効率は92.6%といわれています。我が国では2000年にA型ボツリヌス毒素製剤の顔面痙攣への適用が認可されました(保険適応となりました)。治療効果は注射後2、3日で出現し、1-2週間で安定してきますが、効果持続期間は3ヶ月前後といわれています。繰り返し注射をすることはできますが対症療法であり(症状緩和のみ)であり根治治療ではありません。

発症から数年経過しそれとともに症状が進行し目立つようになってきた場合、ボツリヌス毒素療法で満足できない場合、完全な治癒を望む場合には手術療法(微小血管減圧術)をお勧めしております。顔面痙攣の原因の99%以上は脳幹近くでの顔面神経への血管の圧迫でありますので、その血管を顕微鏡下に数ミリ移動することで圧迫を取り除いてあげることが根本的治療になります。手術は全身麻酔で行います。痙攣を起こしている側の耳の後ろ(髪の生え際より内側)に4-5cmの皮膚切開をおきます。その下の頭蓋骨に直径3cmほどの穴をあけ顕微鏡を用いて顔面神経を圧迫している部分の観察を行います。圧迫血管が確認されたらそれを慎重に顔面神経から離すように移動し、頭蓋骨内部の壁にテフロンテープ(人工血管に用いられる合成繊維)とフィブリン糊(生体から抽出されたのり製剤)で固定します。ほとんどの方が「術直後から痙攣が消失」しますが数週間から数ヶ月を経て「改善」にとどまる方もいらっしゃいます。一般的には手術の有効率(手術によって痙攣の完全消失もしくはある程度の改善が認められる割合)は80~90%といわれています。手術は最も有効な治療法ではありますが全ての患者さんで完治を達成できるわけではありません。手術合併症で最も多いものは同側の聴力低下、顔面麻痺、嚥下障害、髄液漏等になります(合併症の発生率:3~5%)。中には再手術を受けられる方もいらっしゃいますが再手術では合併症の率はさらに高くなります。入院期間は平均8~10日間ですが、状態によっては術後翌日から食事はもちろんのこと歩行も可能ですし術後4-5日で退院される方もいらっしゃいます(創部の抜糸は外来で行います)

参考文献:「標準的神経治療: 片側顔面痙攣」日本神経治療学会

参考HP:「脳神経外科疾患情報ページ 顔面けいれんとは」日本脳神経外科学会

神経痛

三叉神経痛

三叉神経痛 詳細

顔面に痛みを生じる病気です。典型的な症状としては、歯磨きや洗顔、食事、会話等の際に、電撃痛を自覚します。電撃痛とは神経に触れられた時の痛みの特徴で、例えば、虫歯の治療の際に神経に触られると一瞬飛び上がるほどの痛みを自覚しますが、それと同様の痛みです。もちろん個人差はありますので、痛みの程度や強度はさまざまですが、症状がひどい時には、もう叫びたくなるような痛みです。三叉神経痛の原因としては、ほとんど三叉神経と血管が接触して生じる痛みですが、稀に腫瘍が三叉神経に接していたり、神経そのものが腫瘍化していたりする場合もあります。また、帯状疱疹後に顔面が痛むこともあり、全てが頭の中に原因があるわけではないので、診断には、問診とMRI検査が重要です。MRI検査上神経と血管が接触していることが判断できれば、『三叉神経痛』の診断となります。この手術も、鍵穴手術が可能で、髪の毛を剃らずに4cm程度の皮膚切開で、500円玉の大きさの開頭で手術を行います。

また当院の特徴としては、他院で手術を受けて痛みが取れなかった方々の手術も積極的に行っております。この病気の再手術は非常に難度の高い手術になることが多いですが、その難度の高い手術も福島孝徳先生を中心としたチームで取り組んでおり、ほぼ100%近い治癒率を維持しております。

舌咽神経痛

舌咽神経痛 詳細

三叉神経痛は、顔面の痛みですが、こちらは、喉の奥の痛みです。典型的な症状としては、水分や食べ物を飲み込む際に喉の奥に電撃痛が生じます。また会話する際や、唾を飲み込む程度でも痛みを感じます。三叉神経痛と混同されることもあり、なかなか診断されない場合もあります。

血管内治療

血管内治療 詳細

脳神経血管内治療とは、頭蓋内や頚部の血管性病変に対して直接患部を切開せずにカテーテルという細いチューブを用いて治療を行う方法の総称です。脳の血管をカテーテルと造影剤を用いて撮影する脳血管撮影検査から発展した手術法です。

脳神経外科領域では、近年で急速な発展を遂げてさまざまな治療器材が使用可能となっています。治療困難であった病変も手術ができるようになる、開頭手術と比べて患者さんへの負担が少なく入院期間が短い、高齢者や全身合併症を持った方にも施行できる点などで優れています。

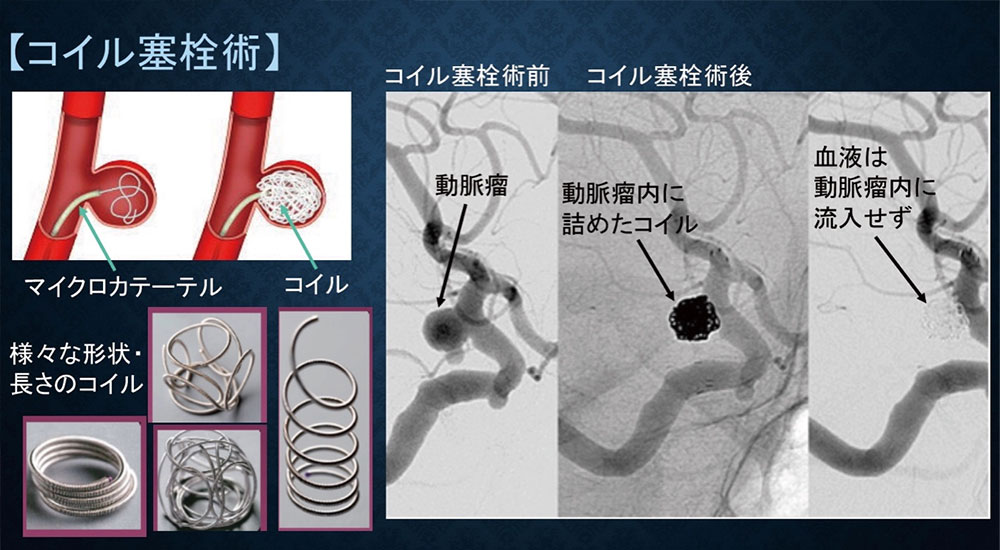

コイル塞栓術

コイル塞栓術 詳細

まず、全身麻酔を行い、脚の付け根の大腿動脈からカテーテルを挿入します。カテーテルを目的の血管に進め、さらに、このカテーテルの中を通して0.6㎜程の非常に細く柔らかいマイクロカテーテルの先端を動脈瘤の中に挿入します。

マイクロカテーテルよりプラチナ製の髪の毛のように柔らかいコイルを動脈瘤内に充填します。コイルの位置や他の重要な血管の血流に問題がないことを確認後、コイルに繋がっているワイヤーに1mAの電流を流します。すると、ワイヤーとコイルの連結部が溶解し、コイルだけ動脈瘤内に残ります。動脈瘤の大きさにより異なりますが、動脈瘤が造影されなくなるまで何本かコイルを同様に充填していきます。

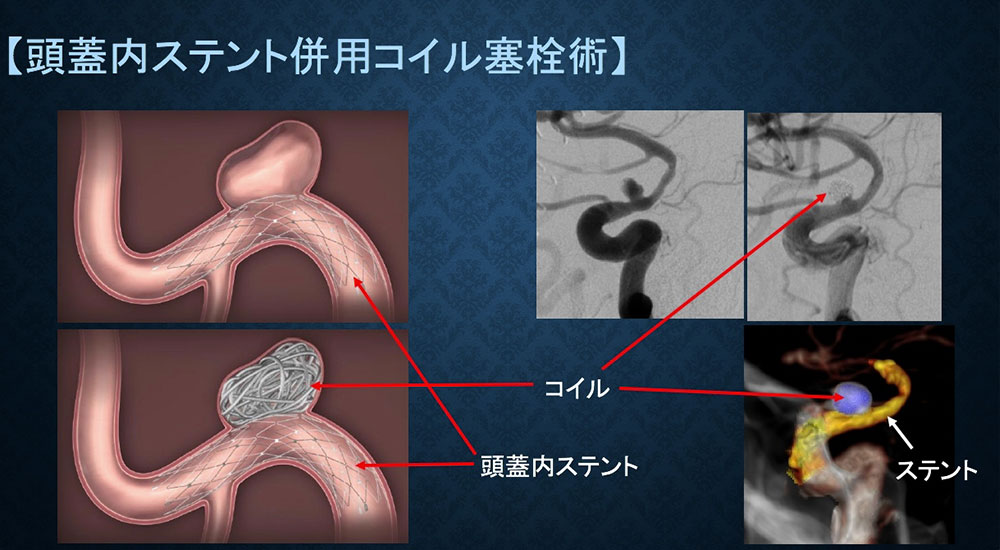

頭蓋内ステント併用コイル塞栓術

頭蓋内ステント併用コイル塞栓術 詳細

動脈瘤頸部(動脈瘤ができている動脈と動脈瘤の根本部分)の面積が広い場合、コイル塞栓術のみでは動脈瘤内に詰めたコイルが動脈内に落ちてきてしまうことがあります。そのため、網目状のステントという筒を動脈瘤ができている部分を充分カバーするように置き拡げ、動脈内に詰めたコイルが動脈内に落ちてこないようにする治療です。

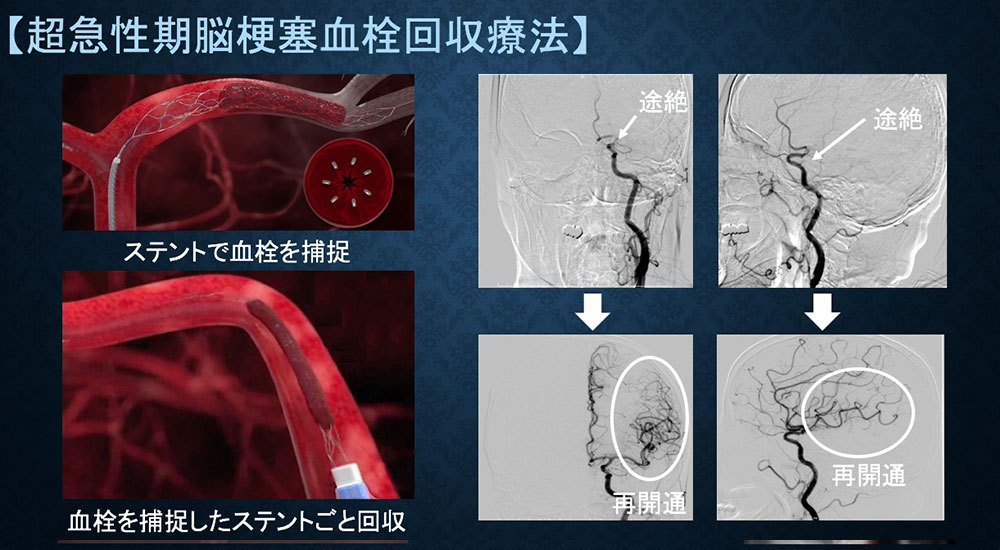

超急性期脳梗塞血栓回収療法

超急性期脳梗塞血栓回収療法 詳細

頭蓋内動脈が塞栓(血液の固まり)により閉塞した急性期脳梗塞の場合、t-PA(塞栓を溶かす物質)静注・点滴療法のみで塞栓を溶解することには限界があり、広範脳梗塞の回避や脳梗塞領域の縮小が困難なことや出血性梗塞と言って脳梗塞内に出血を起こして致命的結果に陥ることが稀では無く、結果的に脳梗塞症状の改善や救命が困難となることが懸念されます。

その際、t-PA静注・点滴療法後に頭蓋内動脈を閉塞せしめている塞栓を可及的に取り除く経皮的頭蓋内塞栓除去術療法を行った方が、脳梗塞領域の縮小や脳梗塞後遺症の改善が見込まれる可能性が高いことがわかっています。

経皮的頭蓋内塞栓除去術は、右脚の付け根の部分に局所麻酔を施し、ステントという網目状・筒状のものが先端についている極めて細い管(Trevo)を脚の付け根の動脈から入れ、閉塞している塞栓内にステントを置いた後、ステントを拡張させて閉塞せしめている塞栓をとらえて掻き出す治療法や、頭蓋内塞栓を細い管(Penumbra)を脚の付け根の動脈から入れ、閉塞している塞栓の手前に管を置いた後、陰圧をかけて閉塞せしめている塞栓をとらえて取り出す治療法を行います。

経皮的頸動脈ステント留置術

経皮的頸動脈ステント留置術 詳細

一般的に脳梗塞などの発症があり内頚動脈の狭窄率が50%以上であれば、脳梗塞の回避のためには、内服薬のみによる内科的治療よりも、外科的治療を併用した方が有効です。

内頚動脈の高度狭窄に対する外科的治療として、頸動脈内膜剥離術(首の皮膚を切開し、動脈を切り広げ、プラーク(動脈硬化により油かすなどの狭窄の本体)を内壁とともにはがす)、或いは、血管内手術が行われます。

経皮的頸動脈ステント留置術は、血管の中にフィルターワイヤー(血液や赤血球などは通すものの、油かすは通さない網目状の傘)やバルーンカテーテル(小さな風船がついた管)という細い管を脚の付け根の動脈から入れ、フィルターワイヤーを狭窄部分より脳の側に置き、バルーンカテーテルを狭窄部分に置いた後、バルーンを膨らませて狭窄部分を膨らませ、その後再狭窄を防ぐため、ステントという金属の網目状筒を狭窄部に留置する治療法です。

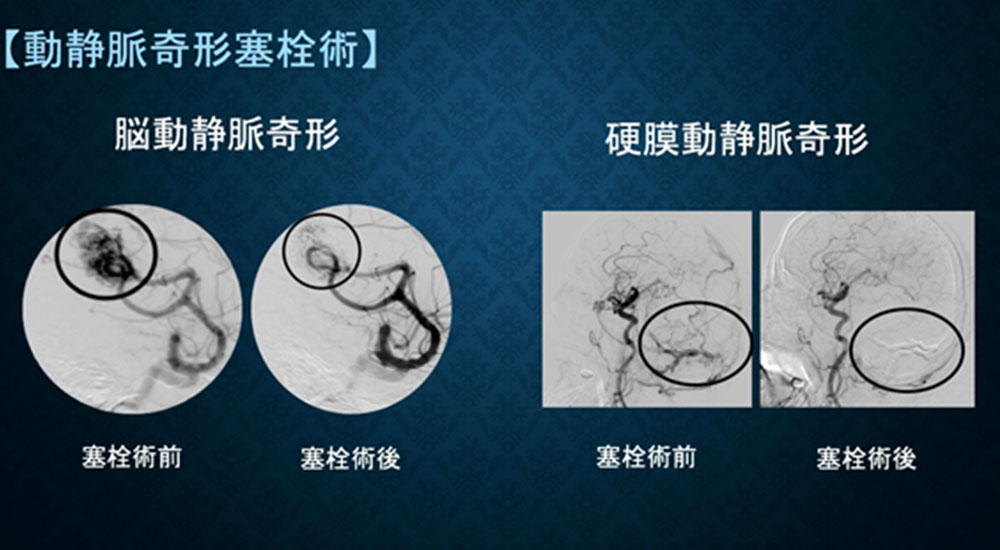

動静脈奇形置術

動静脈奇形置術 詳細

1.硬膜動静脈奇形に対する経静脈的塞栓術

硬膜動静脈瘻は硬膜の多くの異常動脈から静脈に直接血管が流れ込むことにより、脳神経麻痺や脳静脈の逆流による脳出血などを起こす病気です。これらの異常な血液の流れを止めることで、これらの症状が改善したり、脳出血や脳梗塞の危険性が現象することが立証されています。

局部麻酔で、脚の付け根の大腿静脈に針を刺してカテーテルを挿入します。カテーテルを目的の血管に進め、カテーテルの中を通して、外径0.6㎜程の非常に細く柔らかいマイクロカテーテルを病巣に挿入し、異常血流の出口である静脈洞プラチナコイルで閉塞します。ほぼ完全に異常な血液の流れがなくなるまで同様の手技を繰り返します。

2.脳動静脈奇形に対する経静脈的塞栓術

けいれん発作・脳内出血などの原因となる脳動静脈奇形に対し、脳動静脈奇形を摘出する前に、あるいはガンマナイフなどの放射線療法の前に、脳動静脈奇形への血液の流入を低下させることを目的にする治療です。

全身麻酔を行い、脚の付け根の大腿動脈にカテーテルを挿入します。カテーテルを目的の血管に進め、さらに、このカテーテルの中を通して0.6㎜程の非常に細く柔らかいマイクロカテーテルの先端を動静脈奇形の動脈の中に挿入します。

マイクロカテーテルの中に(プラチナ製の髪の毛のように柔らかい)コイルや(「接着剤」のような)液体塞栓物質を動静脈奇形の動脈に充填し、動静脈奇形への血液の流入を低下させたり途絶させたりします。

ボトックス治療

ボトックス治療 詳細

ボトックスとは、A型ボツリヌス毒素を有効成分とする骨格筋弛緩剤です。末梢の神経筋接合部における神経筋伝達を阻害することにより筋弛緩作用を示します。適応疾患としては、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、および斜視における筋の攣縮および緊張であります。自費ではなく、保険制度内での治療となります。

当院での治療可能となる疾患、眼瞼痙攣(がんけんけいれん)、片側顔面痙攣、上肢痙縮(じょうしけいしゅく)、下肢痙縮(かしけいしゅく)、痙性斜頸(けいせいしゃけい)についてご説明致します。

1:眼瞼痙攣(がんけんけいれん)

眼瞼痙攣とは、40-60歳代の中高齢者で多く、比較的女性に多く認めます。間代性・強直性の筋収縮が両側の眼輪筋に不随意に反復出現する病態であります。羞明感(微かな光でも眩しいと感じやすい)あるいは、眼部の刺激感、違和感から始まり、重症化すると閉瞼障害(眼を閉じられない)を来たし機能的に失明する状態に至ります。通常は両側の対称性でありますが、軽度の左右差を認めることもあります。

2:片側顔面痙攣

顔面神経の不随意な興奮によって支配筋に攣縮が生じる病態です。通常は、REZ(Root exit zoon)と言われる脳幹部から顔面神経への移行する部位に血管が接触、または食い込むことが原因となります。稀に、腫瘍や嚢胞病変、動脈瘤等により、この部位が圧迫されていることが原因となることもあります。基本的には片側にだけ生じる病態であります。

3:上肢痙縮(じょうしれんしゅく)・下肢痙縮(かしれんしゅく)

脳卒中や、脳性麻痺、頭部外傷、脊髄損傷、多発性硬化症等の疾患を患った後に、脊髄での反射が亢進し、筋緊張の亢進による運動障害や不随意運動を特徴とします。軽度であれば、起立歩行や姿勢保持に役に立っていますが、重度になると日常生活の動作を悪化させます。痛みを伴ったり、締め付け感が強くなり、生活の質は著しく低下します。

ボツリヌス療法(ボトックス注射)は、脳卒中治療ガイドライン2015においてもグレードAで推奨されております(グレードAとは、行うように強く勧められる基準であることです)。上肢下肢の痙縮の軽減、関節可動域の増加、日常生活上の介助量の軽減に有効であります。また、定期的な反復治療を行うことにより、長期的な痙縮の改善効果が期待できます。

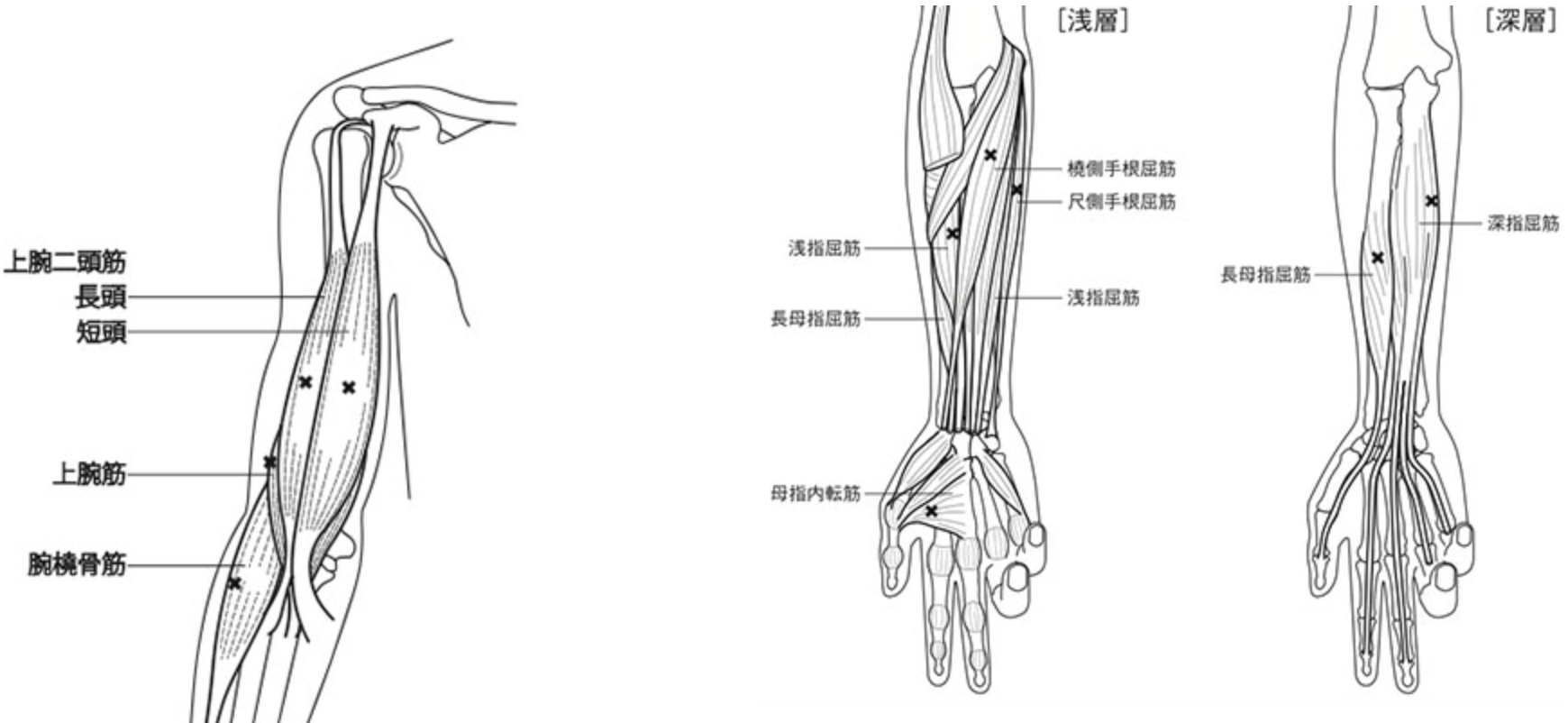

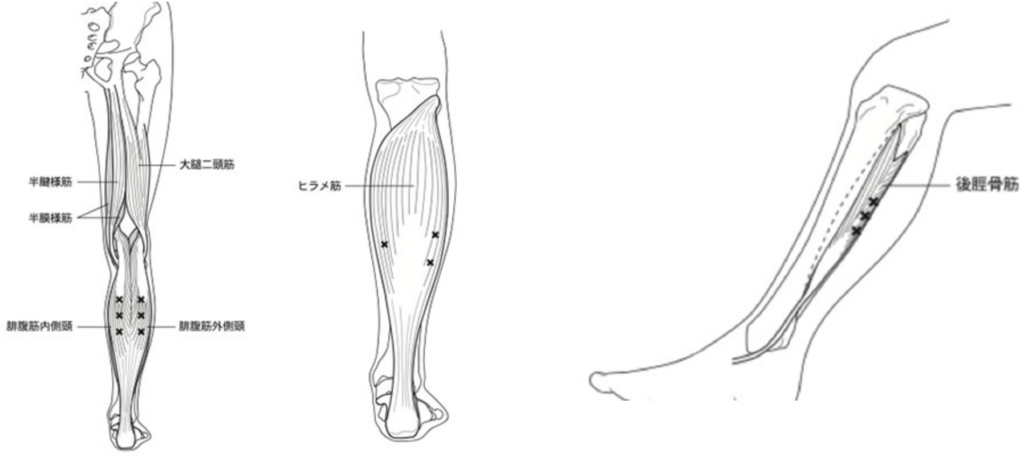

上肢の痙縮に関しては、ボツリヌス毒素を上腕、前腕や手指筋群に注射します。下肢に関しては、大腿、下腿や下肢筋群に注射します。

4:痙性斜頸(けいせいしゃけい)

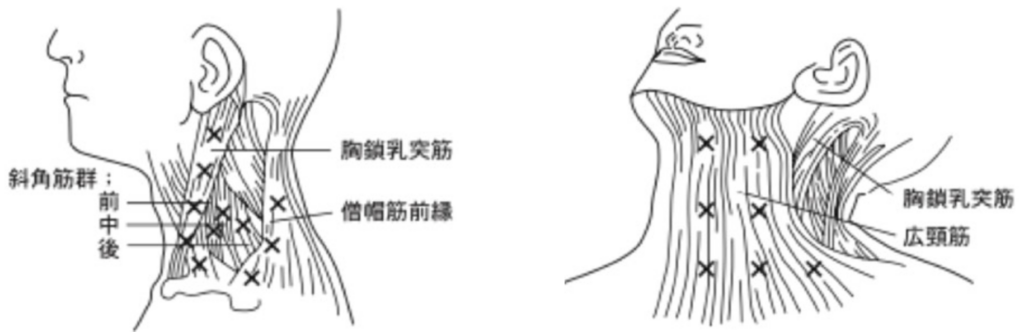

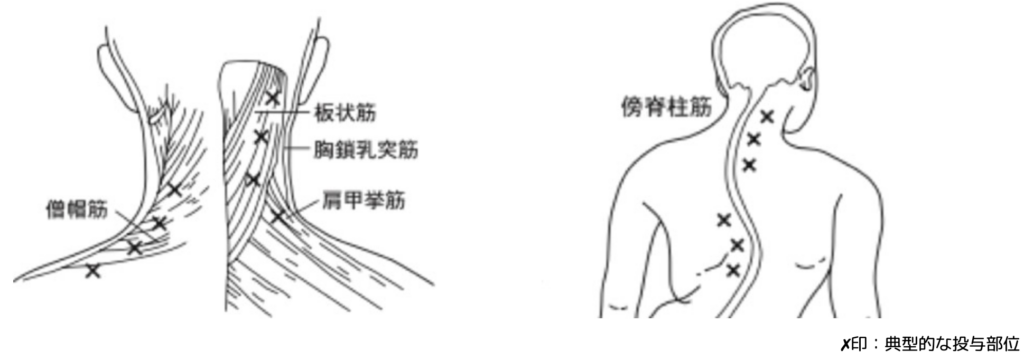

頭頸部の筋緊張異常により頭位に異常を生じる疾患です。症状は患者さんによって異なり、頭部の回旋・側屈・前後屈や、肩挙上、側彎、躰幹のねじれなど様々な組み合わせで出現し、振戦などの不随意運動を伴う場合もあります。筋緊張の異常が、胸鎖乳突筋、僧帽筋、後頸部筋(頭板状筋)、肩甲挙筋、斜角筋などに見られ、頭位の異常を認めます。

眼瞼痙攣・片側顔面痙攣

眼瞼痙攣・片側顔面痙攣 詳細

初診の方は、受診日をご予約ください。まず初回外来受診日に担当医が診察し、症状を判断し診断いたします。片側顔面痙攣の場合は、MRI検査(3.0テスラの高精度のMRI)を行い、頭蓋内に原因がないかを確認いたします。眼瞼痙攣が疑われる際にも、稀に頭蓋内に原因があることもあるのでMRI検査を受けて頂くこともあります。診断後は、次回来院日を予約して頂きます。顔面が痙攣する疾患は、他にも眼部ミオキミア、チック、開瞼執行等ありますので、顔面が痙攣する症状を全てボトックスで治療できるわけではありません。

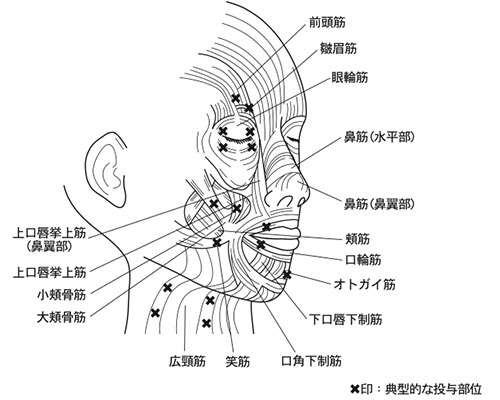

ボトックス投与方法としては、痙攣が生じている顔面の筋肉に対して、一カ所1-2単位の量(0.1-0.3cc)の製剤を非常に細い針で筋肉内に注射していきます(投与部位に関しては下図参照)。注射する部位はアルコール綿で消毒を行いますが、アルコールによる過敏症等をお持ちの方は診察時に担当医に伝えてください。

初回の方は、合計で10単位まで投与になります。

初回投与後、効果が不十分な場合は、合計20単位を上限とし追加投与していきます。

再投与に関しては、2ヶ月以上の期間をあけて、合計30m単位を上限として投与していきます。効果継続期間は、投与する単位量により変わりますが、約2-3ヶ月です。毎回診察時に、注射の効果の具合を確認し、適宜担当医が投与量を調整していきます。

他院にて既にボトックス注射を行なっている方に関しては、外来予約される際は、初回外来診察時に、ボトックス注射製剤をご用意する必要があるので、その旨を伝えてください。前医での診療情報提供書をお持ちであれば、初回診察時に持参をお願いしておりますが、前医からの診療情報提供書の受け取りが困難な場合でも、診察上特に問題ありませんので、直接外来診察にお越しください。

上肢痙縮・下肢痙縮

上肢痙縮・下肢痙縮 詳細

当院では、リハビリテーション科の木曜日午前の外来にてボトックス療法を行っておりますが、2020年7月より土曜日の午後に脳神経外科でもボトックス療法を開始しました。 初回受診の方は、土曜日の午後の外来枠をまず予約して頂きます。初診外来当日は、担当医が診察を行います。他院での情報診療提供書をお持ちの方は、初診外来受診時に持参下さい。前医からの診療情報提供書の受け取りが困難な場合でも、診察上特に問題ありませんので、直接外来診察にお越しください。診察後、ボトックス投与日を予約いたします。

上肢痙縮に関しては、複数の緊張筋に対して合計240単位までの量を分割して投与いたします。下肢痙縮に関しては、合計300単位までの量を分割して投与いたします。効果持続時間に関しては、3ヶ月程度であります。

他院にて既にボトックス注射を行なっている方に関しては、外来予約される際は、初回外来診察時に、ボトックス注射製剤をご用意する必要があるので、その旨を伝えてください。

痙性斜頸

痙性斜頸 詳細

初回外来受診を希望の方は、まず土曜日の午後の外来受診日をご予約ください。前医での情報診療提供書をお持ちであれば、持参ください。特にお持ちでない場合でも受診可能ですので、ご予約ください。初回受診時に、担当医が診察させて頂き、今後の治療計画をご説明いたします。次回の外来よりボトックス治療を開始します。

初回投与時は、30-60単位を分割しそれぞれの緊張筋に投与します。初回投与後、4週間経過し、効果が不十分な場合は、180単位まで追加投与を行います。それ以降に関しては、症状が再発した場合は、2ヶ月以上の期間をあけて上限240単位として治療を行なっていきます

脳卒中の克服

脳卒中の克服(予防) 詳細

脳卒中克服をいかにするかですが、まず予防が最も大切です。

そのためには危険因子を排除しなければなりません。

高血圧、糖尿病、高脂血症、たばこ、酒の飲み過ぎ、ストレスをためないなどの注意が必要です。

脳卒中のより一層の知識を普及するために、日本脳卒中協会ではわかりやすい「脳卒中予防十箇条」が作成されましたので、参考にしてください。

- 手始めに 高血圧から 治しましょう

- 糖尿病 放っておいたら 悔い残る

- 不整脈 見つかり次第 すぐ受診

- 予防には タバコを止める 意志を持て

- アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒

- 高すぎる コレステロールも 見逃すな

- お食事の 塩分・脂肪 控えめに

- 体力に 合った運動 続けよう

- 万病の 引き金になる 太りすぎ

- 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ

脳卒中が起こったら一刻も早く救急車を呼び脳卒中の専門医のいる病院に行くことが肝要です。

下記のような症状が起こった場合には脳卒中が疑われます。

脳卒中を専門に扱っている病院を早急に受診してください。晃友相模原病院では脳神経外科医が365日勤務しており、常に脳卒中の救急患者さんを受け入れる体制が整っております。

- 意識がない 呼びかけても答えない

- 頭がハンマーで殴られたように痛い

- 急に手足が動かなくなった、しびれが起こった(特に半身の)

- 急に片方の目が見えなくなる、見える範囲が狭くなった

- 急にろれつが回らなくなった

- 急に話せなくなった、言葉が理解できなくなった

- 突然のめまい、力はあるのにバランスがとれず立てない、歩けない、手足がうまく動かせない

- 全身けいれん